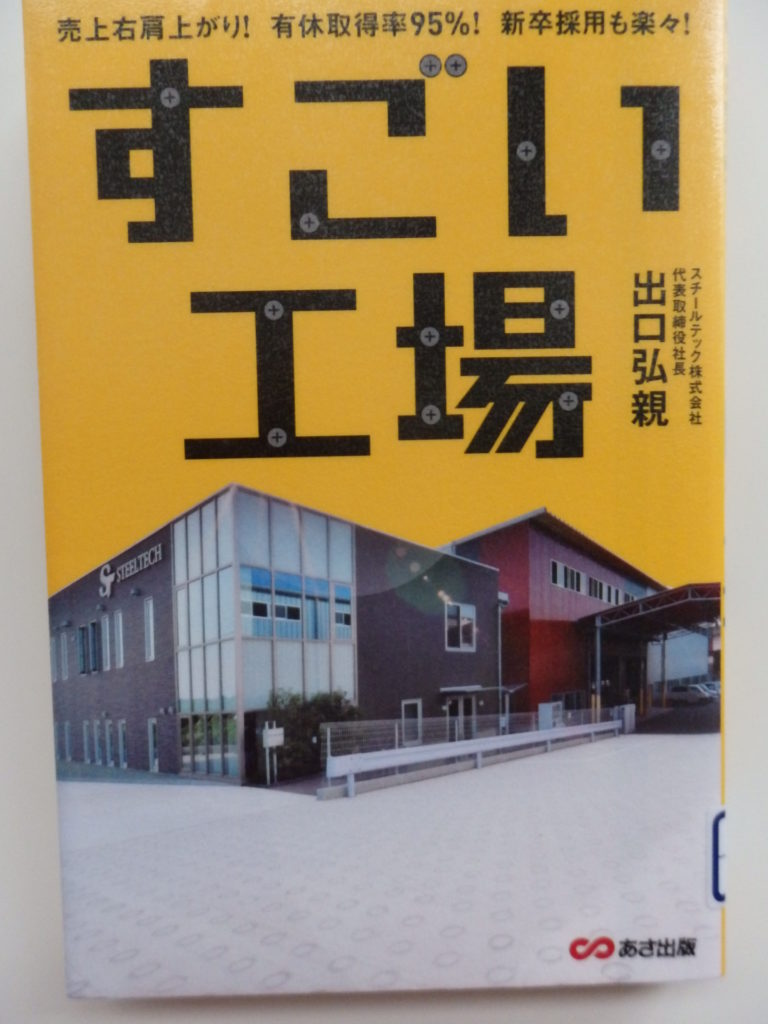

こんな工場が地元にあったら、ぜひ入社させていただきたい。そう思えるような魅力的な企業「スチールテック」。読んでいて下町ロケットの佃製作所を彷彿とさせました。いや、それが現実にあり、さらに社員が国際的・すなわち外国人が多数活躍している、まさに《スゴイ》です。

では、スチールテックの凄さを紹介しながら、私が経験したドイツの職場事情と比較してみましょう。

スチールテック(以下「ス」))18カ月連続で前年同月売上を超え、直近3カ月では毎月過去最高売上を更新、この1年で120%の成長。2013年から毎年平均2名、計14名の新卒大学生の採用を続けている(社員50人足らずの会社)。外国人人材の戦力化。

ドイツでは(以下「ド」但し私が体験した平均的事情です))日系企業だったので、とてもインターナショナルな社風でした。業績についてはコメントできません。ヨーロピアンは中途採用が主体で、日本から駐在員が赴任してくる形。私が在籍していた頃は日本人は7人でしたが、今は2人だとか。

ス)整理整頓が徹底しており、物を探す時間が格段に少ない。

ド)ドイツ語には「In Ordnung イン オルドヌング」で、大丈夫、とか OK などという意図を表す言葉があるのですが、この”オルドヌング”を直訳すると《秩序》。なんともドイツ語らしい表現と言えます。で、その秩序を大切にするドイツ人が管理している文房具の在庫を見て驚きました。グチャグチャだったのです。私が総務に着任し、整理したところ、ステープラ(ホッチキス)の針だけで30年分くらいのストックがありました。きっと見つからなくて次々に発注したのでしょう。私が在籍した間は整理整頓を徹底していましたが、今はどうなっているやら・・・

ス)社員全員で毎日20分、工場全体(トイレを含む)を掃除し、ピカピカの環境を整える。社員だけでなく、お客様が来社された際の反応がとても良い。

ド)掃除は、使った食器(例えば接客にお出ししたコーヒーカップなど)洗いも含め、専門の掃除人が夕方行なっていました。ドイツでは慣例的ですが、社員は掃除はしません。ちなみに掃除人の人種は当時トルコ人が多く、私の勤めていた会社では、イタリア人とスペイン人が夕方、交替で行っていました。

ス)会社の予算をつけた懇親会がある。全社員、グループ、社長と幹部社員のサシ飲み、上司と部下のサシ飲みなど。事前にスケジュールを立てて、コミュニケーションの活性化を図っている。

ド)ビジネスとプライベートを明確に分けるため、ヨーロピアンはめったに同僚同士で飲みにいきません(ごくたまにはありましたが)。一方、日本人駐在員の呑みにケーションは盛んでした。年に1度、クリスマスパーティがあり、これは全額会社負担で、全社員が家族やパートナー同伴で招待され、食事やショー、プレゼントの抽選会といった内容でした。

ス)国内唯一の技術と体制、日本で唯一の一貫体制。やって来たお客様が「価格はあとで調整することで構わない。とにかく、取引を始めたい」と即決するほど魅力的な生産力。

ド)メーカーが日本にあり、それをヨーロッパで売る「販社」だったため、比較はできませんが、そこそこのニーズがあったようです。少なくとも、私の同僚は今でも元気に活躍しています。

ス)有給休暇取得率95%。秘訣はダブルキャスト化。1つの仕事を複数の社員ができるようにしておくこと。これは頻繁な人事異動で実現している。

ド)休暇については断然ドイツに軍配があがるでしょう。まず、初年度から30日あり、《100%》取得するのがごく普通。また病気の場合は、”別に”病気休暇が認められています。2週間の有給休暇(Urlaub ウアラウプ)の後、引き続き2週間の病気休暇を取る、なんてツワモノもたまにいて、どうやって業務がまわっているのか、不思議に思ったこともありました。

ス)内定者の家庭訪問を社長自ら行う。これはもう社員を送りこむ家族にとって、心から安心できる取り組みと言えるでしょう。

ド)ありえません。

ス)社長も社員も「さん」で呼ぶ。誰でも意見が言いやすい風通しの良い組織にする。また、これによって、人事異動も円滑に行なえる。

ド)会社にもよるようですが、私が勤務していた会社では、ヨーロピアンはVorname フォアナーメ=ファーストネーム で呼び合っていました。今は社長もヨーロピアンになり、やはりフォアナーメで呼んでいるとか。ちなみに日本人駐在員は「さん」づけで呼ばれていました。社長・部長を問わず「スズキサン」とか。

ちょっと焦点がずれたかもしれませんが、とにかく《スチールテック》という会社、「すごい工場」のふれこみに偽りがないのは保証できます。

私が教えている日本語の生徒達に、ぜひここを就職先に勧めたいです。