バウムクーヘンをご存知ですか? 木の切り株(年輪)を表した、日本でもおなじみのお菓子ですね。そのバウムクーヘンがドイツの焼き菓子のことというのも、かなり知名度が上がっているのではないでしょうか?

さて、BAUMKUCHEN の Baum バウムが「木」Kuchen クーヘンが「焼き菓子」の意味です。心理学では「バウムテスト」というものもあって、被験者に一本の木を自由に描かせることで、その人の心理状態を垣間診ます。

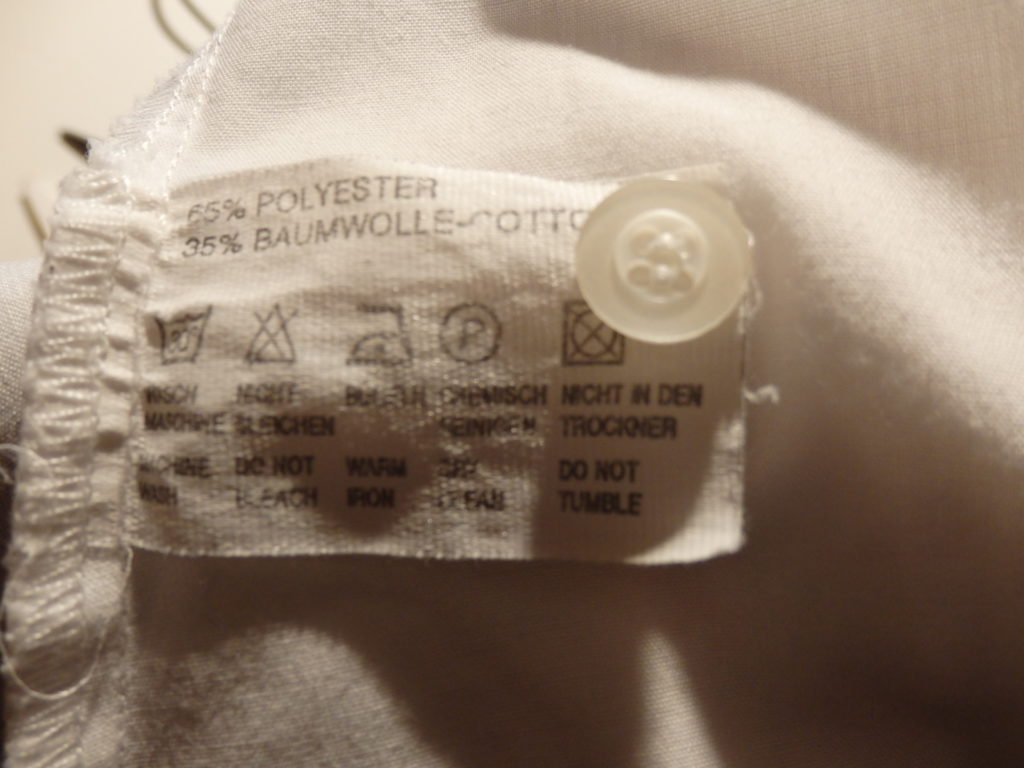

で、冒頭の写真に話は移ります。BAUMWOLLE という文字は読めるでしょうか? 「バウムヴォレ」と読みます。Wolle は羊毛とか毛という意味です。コットンは日本語で「木綿」ですが、ドイツ語では Baumwolle つまり「木の毛(綿)」となります。

私が関心を持ったのは、ドイツ語の「酸素」という言葉でした。SAUERSTOFF ザウアーシュトッフ と言います。sauer ザウアーは酸っぱい。Stoff シュトッフは英語にすると「エレメント」みたいな、まさしく漢字なら「素」。つまり”酸素”となります。

江戸時代の終わり近くに、ドイツ人シーボルト(彼はオランダ人ではありません。ドイツ人です!)が日本で活躍しましたね。日本に当時なかった化学や物理の知識(というか概念?)を広めるために、ドイツ語(あるいはオランダ語)の言葉をそのまま漢字に変換して、たくさんの日本語を造語したのではないかと、私は推測しています。言語学などを研究されている学者の方には「何をいまさら」と言われるかもしれませんが、私にとって、酸素=ザワーシュトッフという図式は、まさに目から鱗の発見だったのです。

あまりアカデミックな話ばかりなのも退屈でしょうから、私の屈辱的だったエピソードをお披露目しましょう。

シュトラスブールはご存知ですか? ドイツの国境に近い、フランスの中都市。「最後の授業」という短編でも有名な街です。歴史の中で何度も、フランス領になったり、ドイツ領になったりした、平和を象徴するような場所と言えます。

彼の地では、そんな歴史的背景から、ドイツ語が結構、通用します。私は「ほとんどドイツ!」という街並みを散策し、かっこいい路面電車(トラム)に乗り、得意のドイツ語で会話をして買い物を楽しんでいました。

レストランに入り、世界三大料理のフランス料理を堪能しようと、席につきました。メニューをもらう前に、「ここの名物は何ですか?」と尋ねたところ

「シュークルートが有名です」

というので、フランス語の甘美な音から判断して、きっと美味しいものが出てくるに違いない、と確信し、

「では、それをください」

とオーダーしたのです。ところが運ばれてきたのは、ソーセージとザワークラウトの盛り合わせ。「え? またドイツ料理?!」

がっかりしたのは言うまでもありません。隣のテーブルでグラタンのような美味しそうなお料理を食べている人がいたから、それを指さして「あれと同じのを」と頼めばすんだことなのに。

食後にガイドブックで、シュークルートはフランス語のザワークラウト、という表記を見つけましたが、後の祭りでした。。。

なんとも屈辱的だった、シュトラスブールでの食事。皆さんは、これを参考にして、くれぐれも失敗なきよう。