留学時代、日本人で上級クラスに入れる人は少なかったのですが、一人印象的な方がいました。

父親の仕事の関係で、幼少期にドイツで数年過ごしたという経歴の持ち主で、とても優秀な方でした。

先生によると「君は少し気を抜くと、子供の喋り方になる!」という評価だったそうです。

ドイツ語は、いわゆる「ため口」と「丁寧語」は、文法がはっきり違うので、子供が使うため口が、気が逸る時などに口をついて出てしまったのでしょう。

ダブルリミテッドという言葉をご存知の方は、かなり限られると思います。

バイリンガルに憧れて《我が子を英語ペラペラの才媛に育てたい》という親心というか、自分ができなかった夢を子供に託すというか。。。

気をつけてほしいのが、この「ダブルリミテッド」なのです。

母語がきちんと定着しないと、国語力が伸びません。抽象的なことを理解できる語学力というのは、母語の素養あってこそなのです。

冒頭の上級クラスに所属した方は、しっかりと両親から日本語で育てられました。在独時に子供同士で遊びながら身に付いたドイツ語が、留学時に蘇ったそうですが、第二語学として改めてきちんと文法等を勉強することで、たくさんの発見があったようです。

よく「母国語」という言葉も使われますが、国は無関係。言葉の形成に必要なのは、あくまでも、親や養育者と子どもとの間で交わされる緊密なコミュニケーションです。

母語。ドイツ語では Muttersprache ムターシュプラッヘ、Mutter が母で Sprache が言語です。

英語に至っては mother tongue 母の舌です。いかに母語が大事かを物語っているようなワードです。

多言語環境にただ置かれているだけでは、一般的に認識されているほど、自然に子供がバイリンガルには育ちません。

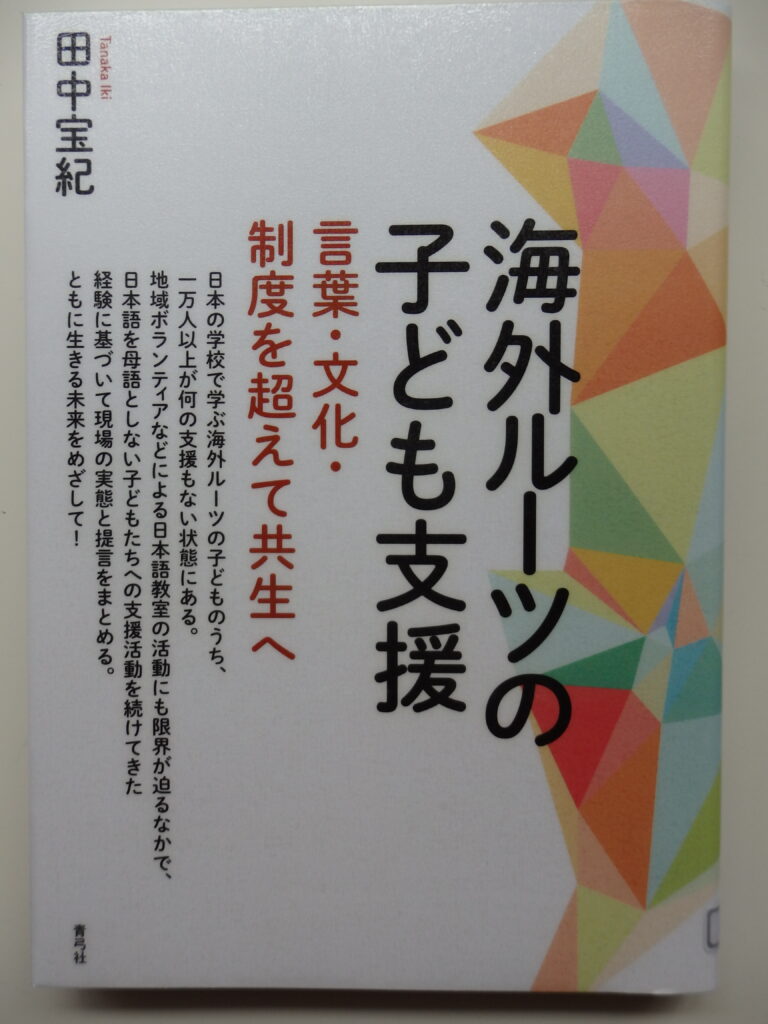

ダブルリミテッド、どちらの言語も中途半端なボキャブラリー、という事態に陥らせないよう、国語力の大切さを充分理解した上で、子育てに取り組んでいただきたく、全ての「子供の保護者」の方に、この本【海外ルーツの子ども支援】に一度お目通し願いたく存じます。

もっと酷い悲劇は、今、話題になっている、「ルポ 誰が国語力を殺すのか」に詳述されていますので、ぜひ併せてお読みください。