外国人に日本語を教えていると、不思議な文章に出会うことが多く、笑わされたり、頭を抱えさせられたりします。彼らは大真面目に、日本語を使って作文を書いているのですが、彼らの母語の影響や、大いなる勘違いなどで、文法用語で言うところの「非文」が生まれます。

例えば

「田中さんが女優ではありませんことはいいです」(非文)

おそらく、「田中さんが女優ではないのは、いいことです。」 と言いたいのでしょう。

他には、

「戦争をましょう」(非文)

これは何が言いたいのか、よく理解できません。「戦争をしましょう」もありえるし、「戦争をやめましょう」であってほしいと、自分の感情が移入されたりもします。

大笑いしたのは

”うってかわって”を使って作文を書きなさい、という課題に

「お兄さんは覚せい剤をうってかわってしまいました」(非文?)

さらに、”あたかも”を使って作文を書きなさい、という課題では

「冷蔵庫に牛乳があたかもしれない」(非文?)

日本語は、小さな「つ」で促音を表現しますが、なかなか身につかない留学生も多いようです。

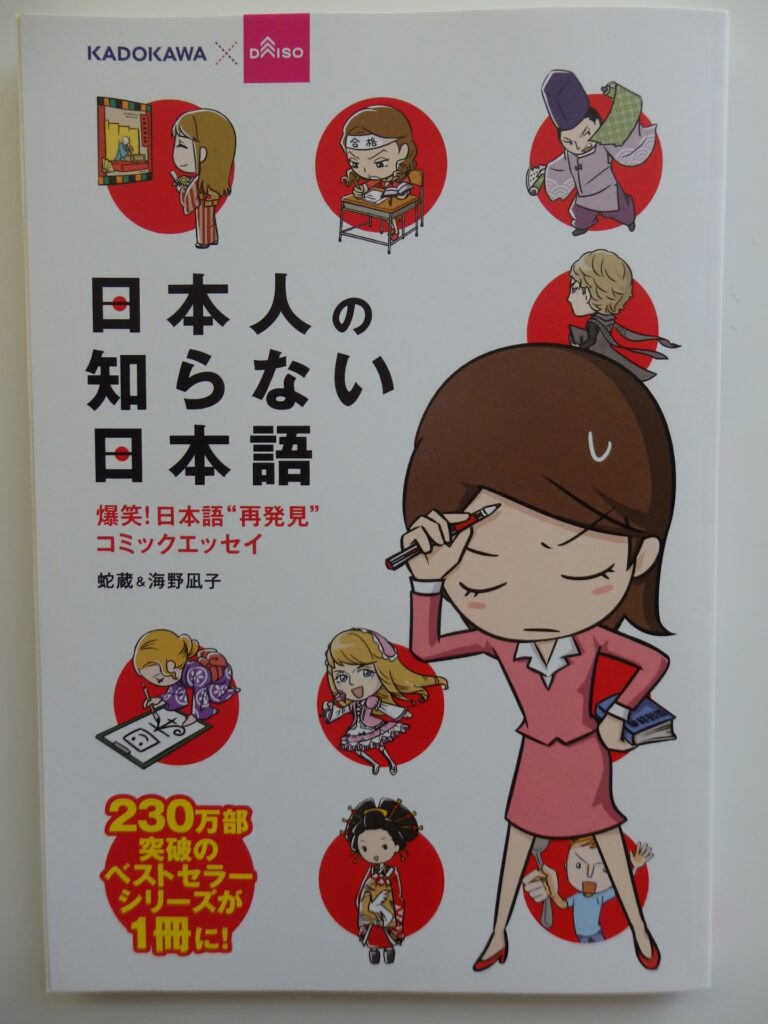

写真はコミックで、日本語教師の様々な苦労が、面白おかしく描かれています。こんな個性的な留学生がそろっていたら、授業はさぞかしスリルに満ちたものになるでしょう。母語だからと侮っていると、思わぬ落とし穴に陥ります。様々な国籍の留学生を一度に教える時は、媒介語(例えば英語)を使わず、日本語を日本語で教えるのが基本になります。

皆さんも、日本語を少し鍛える(外国人にやさしい日本語を身につける)訓練をおこなってみてはいかがでしょう? いろんな外国語を身につけるより簡単で、一挙に多国籍軍の相手ができるようになりますよ。また、ふさわしい本があれば、ご紹介しますね。