公共図書館の存在をこれほどありがたいと思ったのは久しぶりです。

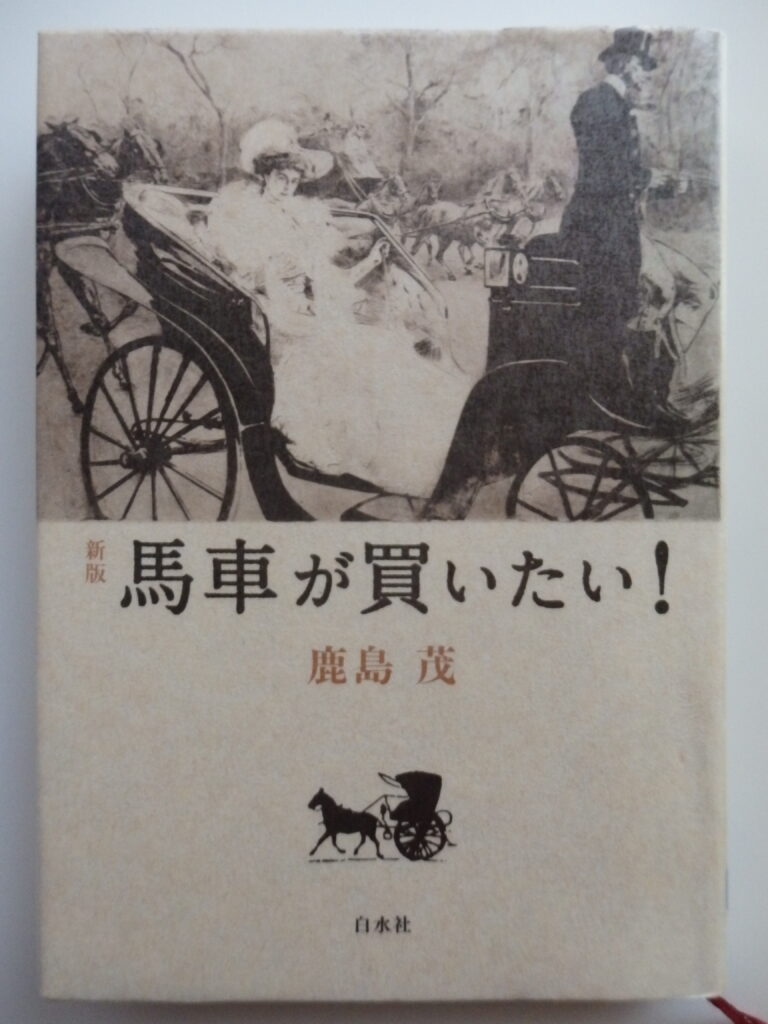

この「馬車が買いたい!」という立派なハードカバー本。裏表紙に釘付けになりました。3200円+税!!!ひえ~ よっぽど好きな人じゃなきゃ、おいそれと買えません。鹿島先生、ご自分の学生たちに無理に買わせていないでしょうね。大学教授の収入確保によくあるパターン。私も学生時代、時々そんな目に遭っていました。教科書だから買わなきゃいけない。弱みにつけこんで、酷い話です。

脱線しました。元に戻します。

馬車なんて、日本ではまず見ることがない乗り物。馬に直接乗るか、人が担ぐ籠に乗るか、歩くか。陸上の移動手段は江戸時代まで他にはなかったと思います。

ヨーロッパでは車輪をつけた乗り物を馬に引かせるという方法が発達しました。今でも一部の観光地で、まだ乗ることができます。私もフュッセンで乗せてもらいました。

環境保護の観点からいけば、こんなに素晴らしい乗り物はないですね。糞害さえ気にしなければ、馬の呼吸で出るCO2、いや、別に馬車を引いてなくても馬だって酸素を吸って二酸化炭素を出していますから、実質ゼロと言っていいんじゃないでしょうか。

上皇上皇后のご成婚パレードは、確か馬車だったんですよね。今の天皇・皇后のご成婚の際はオープンカーだったと記憶します。馬車、なんと優雅な乗り物でしょう。

その「馬車」という乗り物を、実に学術的に綴った1冊。いやいや、とっっっても面白いんですって。

これを読みながら、私は池田理代子先生の名作「ベルサイユのばら」を思い出し、読み直してしまいました。

そうそう、辻馬車とか、国王一家が逃亡に使った6頭立ての豪華な馬車とか、池田先生もご苦労されてお調べになったんでしょうね。

今は若者が車をあまり持たなくなって、車種とか性能とかに疎いかもしれませんが、学生時代に自動車部に首を突っ込んでいた私は、ステータスシンボル的な車という存在を理解できる人種です。なので、この「馬車が買いたい!」に書かれているホラ話のような馬車の歴史が、大笑いできるネタの宝庫でした。

そして、自動車という新たな移動手段が発明された時、馬車用語が多く引き継がれたという事実は、案外知られていないでしょう。私もクーペとかカブリオレとか、片仮名言葉の由来が実は馬車だと知って、純粋に面白く感じました。

そもそも原田ひ香さんの「古本食堂」で存在を知ったくらいですから、入手するのはなかなか困難でしょうね。

でも面白かった~ フランス好きの方にも、ぜひオススメ。鹿島先生は人文科学がご専門でフランスに造詣の深い方です。