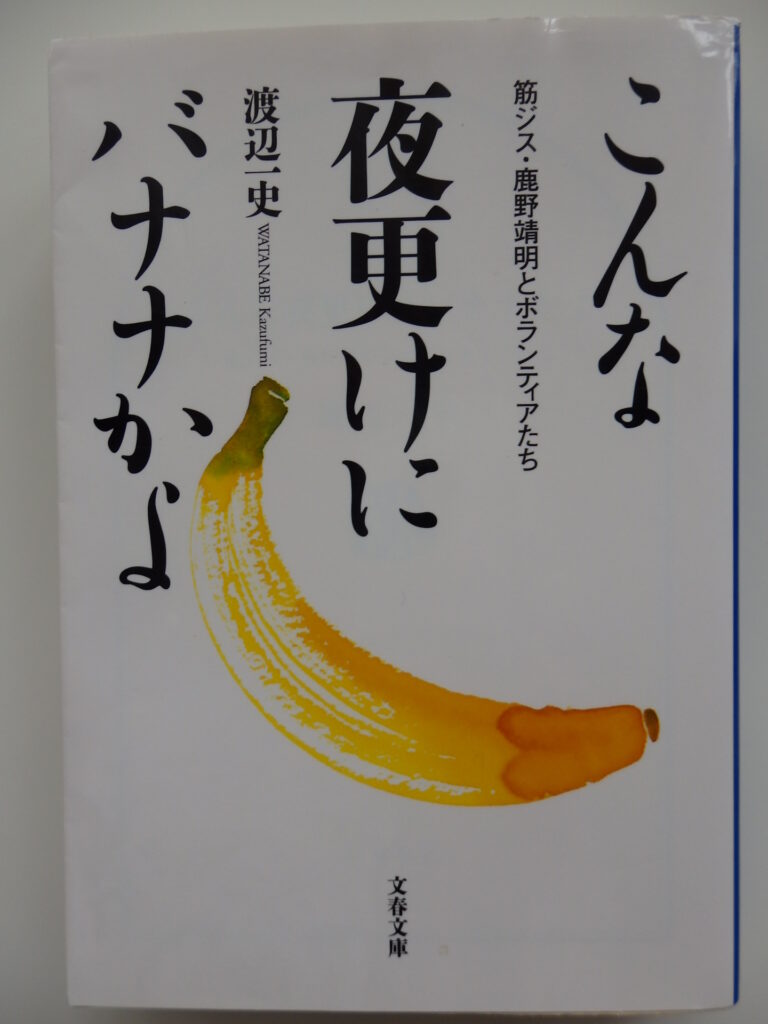

講談社ノンフィクション賞と大宅壮一ノンフィクション賞をダブル受賞している本作品は、私が今まで読んだノンフィクションの中でもピカイチです。

筋ジストロフィー症を患いながらも、入院することを拒み、また家族にも頼ることなく「自分で」生きることを貫いた鹿野靖明氏の姿は《自立》という言葉の意味を熟考させてあまりあります。

まず、筋ジスという病。全身の筋力が徐々に衰えてゆく難病で、効果的な治療法はまだ解明されていません。身体が徐々に動かせなくなり、車椅子に頼る生活となり、内臓を動かす筋肉まで退化して、呼吸まで機械に頼らざるをえなくなり、寝たきりの生活がスタンダードとなる。まばたきやほんの少しの指の動きで意思を伝えるというのが、筋ジス患者にありがちな姿。想像しただけで私なら「殺してくれ~~~」と全力で叫びたくなるような疾患です。

呼吸だって人工呼吸器に頼るので、普通の筋ジス患者は会話ができません。でも鹿野氏は違うのです。彼にとって人工呼吸器は体の一部であり、食べる時以外はしゃべることができるという、並外れた技術(?)を身につけた、規格外の障碍者でした。

私も父の介護でほんの少し体験しましたが、嚥下障害が起きると、吸痰が必要になります。細いチューブを口か鼻から挿し込み、喉にからんでいる痰を吸引し、呼吸が止まることを未然に防ぐ。医療行為であり、本来なら医療従事者しかできません。母と私は家族なので、父の命を預かる(いざという時は責任も負う覚悟がある)ことが許され、吸痰機の操作を経験しましたが、鹿野氏は《ボランティア》に自分の命を任せるという、いわば暴挙に出、自分のわがままを全うされて亡くなりました。

こう書くと、一瞬で終わったような誤解を生むので、もう少し補足しておきます。鹿野氏とボランティア(延べ数百人?)との共同生活は約7年にもわたり、24時間体制の介助を《自分で》確保し、自分のわがままをしっかり主張して人生を全うされました。まさに傑物です。

渡辺一史さんはこのボランティア生活に密着取材され、見事なドキュメンタリーを書き上げてくださいました。壮絶な中にもユーモアを忘れず、人間臭さ全開で、社会の矛盾をついてくる。私の「社会貢献に携わることがしたい!」意識を目覚めさせてくれた作品でした。

文庫本が2013年に出ており、ちょっと古めのお話ですが、活字が苦手な方には、大泉洋氏主演で映画にもなっておりますので、ぜひどちらかで、この魅力的な作品に触れてください。