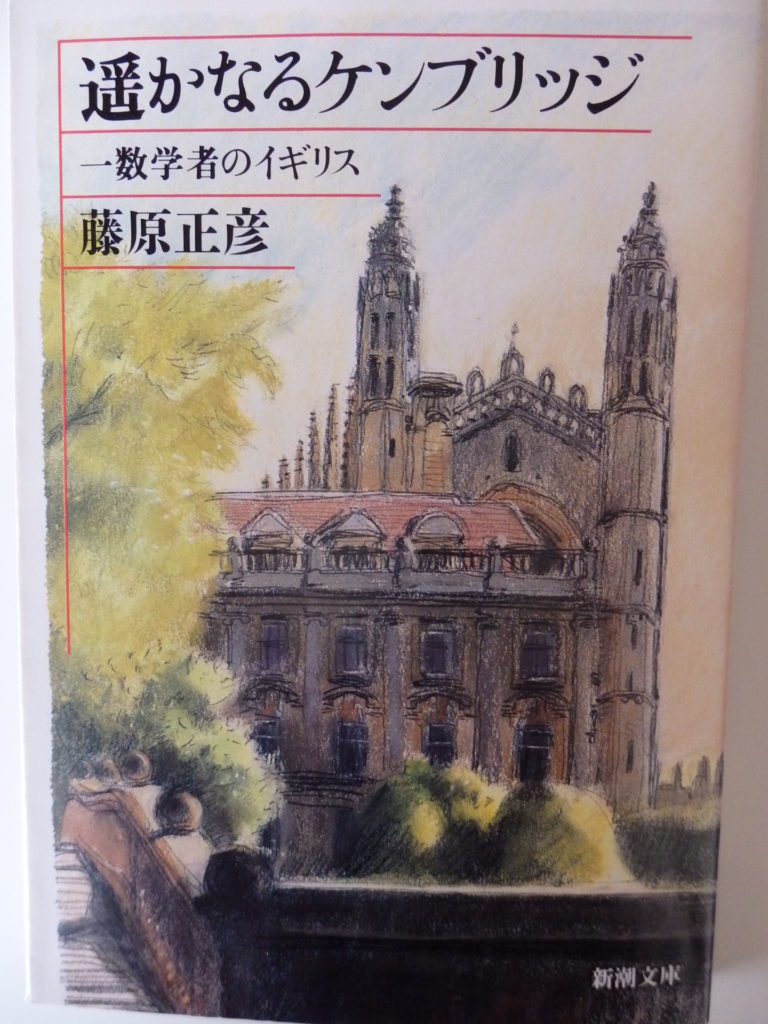

本物の数学者・藤原正彦氏の手によるエッセイ集、「若き数学者のアメリカ」と「遥かなるケンブリッジ」。「ウィーン愛憎」を知人にお貸ししたら、お返しにとお借りした2冊です。数学者と言っても、藤原氏は新田次郎と藤原ていの次男という文学ファミリーの御血筋。血は争えないというか、その文才は「うらやましい」の一言に尽きます。

アメリカ時代は”若き”の形容詞通り、まだ独身だった藤原氏の冒険的な体験集。ラスベガスで散財したり、ナンパをするためにチケット2枚を握りしめて声をかけまくったり、あるいは鬱的な症状に陥ったり。

異国の地にいると、がぜん愛国者になる、という氏の誇り高さが、かえって語学を身につけさせているようで、私のような才能なし・根性なしは、引け目を感じてしまいます。物おじせず、分からないことは”訊く”という姿勢は語学力アップのためには欠かせない性分ですが、これがなかなかできないものです。スラングは辞書に載っていないという傾向があり、でもスラングこそ日常会話に欠かせなかったり(しかもハズカシイ言葉が多い!)するし。藤原氏の shit (アメリカ編)や page-three-girl (イギリス編)について生真面目に教えてもらうシーンは、大笑いしながら読みました。

イギリス編はうってかわって、藤原氏は結婚し、三人の息子の父親になっていて、英米の文化比較など、深い洞察力が味わえる内容になっています。

イギリス病という言葉に、私はあまりなじみがありませんでしたが、この本を読んで、イギリスがなぜEUからの離脱に舵を切ったのか、少し分かったような気になりました。実質的なことより高尚であることを大事にする。なんだか、仙人が霞を食べて生きているのを彷彿とさせる一文ですが、英国紳士の生き様を端的に表現すると、こうなるというのが、私が導いた結論です。

イギリスのユーモアは独特のものがあると言いますが、エイプリルフールの嘘も堂に入っているそうで。あるニュース番組で「スパゲッティは木になる」と報道し、ある林の木に目いっぱいスパゲッティをぶら下げたシーンを流したところ、ナイーヴな一部の視聴者が信じてしまい、今でも”スパゲッティの木”の存在を信じている高齢のイギリス人がいるとかいないとか。

また、ネス湖のネッシーもフェイクだそうですね。水に飛び込む小動物のしっぽの写真を大きそうに見せかけ、4月1日に広めたという話で、写真を広めた本人は亡くなる前に「あれはエイプリルフールのウソだった」と告白したそうですよ。この写真の信憑性については、コミック「ドラえもん」にも出てきていたので、私は早い段階からネッシーの存在については懐疑的でしたが。

話がそれてしまいました。トランプ政権になったアメリカと、この本の当時のアメリカは比較にならないかもしれませんが、イギリスの立ち位置については「遥かなるケンブリッジ」は今でも色あせない説得力を持っています。藤原正彦氏の数ある本の中でも、この2冊は抜きんでていると言えるでしょう。特に「ウィーン愛憎」で海外生活にネガティブイメージを抱いてしまった方には、うってつけのカンフル剤です。